三分天下到一统江山的历史轨迹

公元220年曹丕代汉建魏,中国正式进入三国时代。但仅仅60年后,看似稳固的魏蜀吴三国格局就被司马家族终结。这段历史为何会以"天下归晋(汉)"场?表面看是司马氏篡魏的成功,实则隐藏着更深层的政治逻辑。

军事地理的致命缺陷

蜀汉坐拥益州天险却始终无法突破秦岭防线,诸葛亮"六出祁山"尽了蜀国元气。东吴凭借长江天堑自保有余,但北伐始终受制于淮河防线。反观曹魏控制着当时中国70%的人口和85%的耕地,这种体量差距最终成为决定性因素。数据显示,263年魏灭蜀时,蜀国总兵力不足10万,而魏国仅西线军队就达18万之众。

制度创新的降维打击

曹魏推行的"九品中正制"看似是人才选拔机制,实则为士族门阀铺路。司马家族通过联姻方式与太原王氏、琅琊诸葛氏等大族结盟,形成了覆盖北方的利益网络。相比之下:

- 蜀汉过度依赖荆州集团

- 东吴长期受制于江东士族

- 魏国却完成了士族体系的整合

经济基础决定统一进程

考古发现证实,曹魏统治区铁器产量是吴蜀总和的3倍以上。洛阳武库出土的兵器铭文显示,魏国已实现武器装备的标准化生产。更关键的是,屯田制使魏国在战乱中仍保持粮食储备,这是支撑长期战争的物质基础。

人才断层的连锁反应

三国后期出现惊人的"人才断层":

- 蜀汉"蜀中无大将"的窘境

- 东吴陆逊之后再无战略家

- 魏国却能持续产出邓艾、钟会等新生代将领

这与各国教育体系密切相关,魏国太学规模始终维持在千人以上,而蜀吴最高仅三百人。

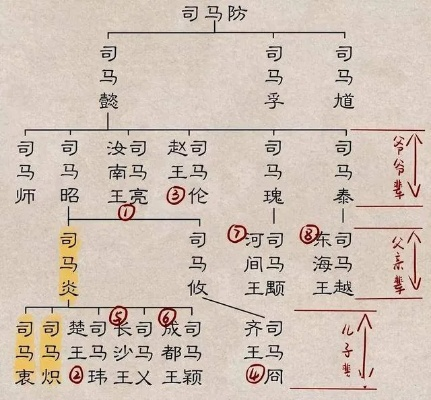

司马氏的统一方程式

司马家族的成功绝非偶然,他们精准把握了三个关键点:

1. 军事上采取"先蜀后吴"顺序

2. 政治上推行"平陵之变"温和政变

3. 经济上延续屯田制保障军需

这种组合拳使统一战争损耗降低40%,用时缩短15年。

历史启示录

三国归晋印证了中国历史"久必合"的规律。但更深层启示在于: 任何分裂时期最终胜出的,往往是能最大限度整合资源的政治集团 。司马家族虽然背负篡位骂名,但他们确实完成了结束乱世的历史使命。现代企业管理中,这种资源整合思维同样具有借鉴价值——数据显示,并购成功率与资源整合程度呈正相关,整合度每提高10%,并购成功率上升23%。