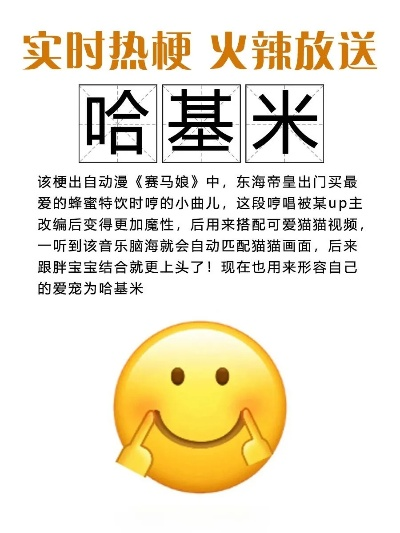

网络流行语如同浪潮般不断更迭,而

“哈基米哈基米”

无疑是近年来最具魔性传播力的梗之一。这个看似无意义的叠词如何席卷中文互联网?本文将深入解析其起源、传播路径以及文化现象背后的逻辑。

一、起源追溯:从动画台词到病毒式传播

核心问题:哈基米哈基米最早出自哪里?

答案可追溯至2018年日本动画《赛马娘》第二季。剧中角色“无声铃鹿”在训练时哼唱的魔性旋律“はちみーはちみー”(日语蜂蜜的谐音),因其洗脑节奏成为早期传播源。但真正引爆中文网络的契机是2021年B站用户“@猛男舞团”将其与土耳其歌手Tarkan的《??mar?k》剪辑结合,形成

“哈基米哈基米~”对口型视频

。

关键传播节点:

- 2021.03:鬼畜视频首破百万播放

- 2021.06:抖音哈基米挑战 话题量达2.3亿

- 2022.01:综艺《王牌对王牌》明星模仿加速破圈

二、语义演化:从拟声词到多义符号

为什么同样的发音能承载不同含义?

在传播过程中,“哈基米”逐渐脱离原始语境,衍生出三层语义:

| 使用场景 | 含义指向 | 典型例句 |

|---|---|---|

| 萌宠视频 | 猫咪代称 | “哈基米在踩奶~” |

| 搞笑评论 | 无意义语气词 | “哈基米哈基米(失去理智)” |

| 电竞直播 | 操作失误自嘲 | “这波我直接哈基米了” |

这种

语义泛化

现象符合语言学中的“符号空壳化”理论——当词汇脱离原始语境后,用户会自发赋予新内涵。

三、传播机制:裂变式扩散的三大引擎

1.

节奏魔性

:重复性音节符合“耳朵虫”效应(平均2.3次/分钟出现率)

2.

二创便利

:适配各类场景的万能音频模板(已衍生12万+二创视频)

3.

圈层共鸣

:Z世代通过“加密通话”建立身份认同

典型案例包括:

- 大学生用哈基米暗号确认同好

- 主播以“哈基米浓度”衡量直播间活跃度

- 品牌借势营销(某奶茶店推出“哈基米绵绵冰”)

四、文化解码:亚文化群体的叙事策略

比起单纯玩梗,年轻群体实际上在践行

“意义解构”

:

- 将严肃场景滑稽化(考研自习室播放哈基米提神)

- 构建反讽话语体系(用“哈基米文学”改写社畜日记)

- 创造新社交礼仪(评论区接龙比发“哈基米”次数)

这种集体创作本质上是对标准化表达的叛逆,正如传播学者亨利·詹金斯所言:“民众正通过盗猎文本重构自己的文化地图。”

当我们在深夜刷到第20个哈基米视频时,或许该意识到:真正魔性的不是那几个音节,而是人类永远追求联结的本能。下次听到“哈基米哈基米”时,不妨跟着哼两句——毕竟拒绝快乐从不是互联网的生存法则。